Вид храма Лазарева кладбища. Акварель, 1866 г. Храм находится в Марьиной роще. Первый из святых покровителей здешних мест — св. мученик Трифон, во времена Царя Иоанна III явившийся в Марьиной роще сокольничему Трифону и возвративший ему пропавшего царского сокола. В те времена здесь находилась слобода Напрудная, были пруды и лес, где происходила царская охота на водоплавающую птицу. Храм св.мч.Трифона в Напрудном, построенный сокольничим Трифоном в благодарность за чудесное избавление от гнева царя, находится в километре от Лазаревского кладбища.

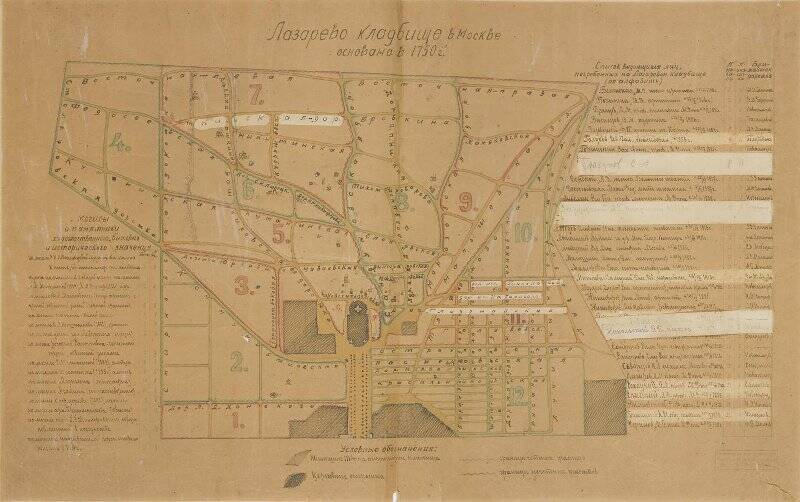

В 1750 г. по повелению Императрицы Елисаветы Петровны было устроено Лазаревское кладбище, как первое городское кладбище, в отличие от погостов — кладбищ приходских, которые невозможно было более расширять. Место было выбрано за городской чертой, там, где и прежде хоронили нищих и безродных людей. Память об этом сохранилась и в названии одной из улиц Марьиной рощи – Божедомки. Для поминовения умерших на кладбище был возведен деревянный храм в честь Воскресения прав. Лазаря Четверодневного, откуда и кладбище получило свое название[1].

В восьмидесятых годах XVIII в. в Москве бушевала эпидемия чумы. В это страшное время был создан благотворительный комитет помощи больным — «Предохранительная комиссия», которую возглавил благочестивый купец Лука Иванович Долгов, известный благотворитель и нищелюбец. Несмотря на смертельную опасность, благочестивые москвичи самоотверженно служили страждущим, снабжали их пищей и одеждой, заботились об умерших. Эти труды Луки Ивановича были признаны достойными и земной награды. Именным повелением Императрицы он был пожалован дворянским званием титулярного советника «за заслуги перед Отечеством».

Господь же сохранил Луку Ивановича и его семейство от страшной болезни, и в благодарность за это он пожелал построить на Лазаревском кладбище новый каменный трехпрестольный храм, вместо уже обветшавшего деревянного. Работы начались в 1782 году, но вскоре Лука Иванович скончался, и строительство продолжила его благочестивая супруга Сусанна Филипповна. Это был уже не первый храм, созидавшийся на средства Долговых – известных храмоздателей.

Первоначальный проект храма принадлежал архитектору В. И. Баженову, окончательный же был разработан Е. С. Назаровым (они оба приходились Луке Ивановичу зятьями), о чем говорила памятная мраморная доска, помещавшаяся на одной из колонн. Знаменитый русский архитектор Елезвой Назаров спроектировал не только сам храм, но и целый комплекс Лазаревского кладбища. В этот архитектурный ансамбль входило пять зданий и каменная ограда кладбища. В настоящее время из зданий сохранилось только одно – бывшая богадельня, остальное разрушено безбожниками-коммунистами.

Храм был построен по архитектурному типу «корабля»: круглая ротонда, с короткой трапезной частью (в начале ХХ века трапезная часть была удлинена), с двумя колоколенками, венчающими западный фасад, окна стилизованы под иллюминаторы. Строительство было окончено в 1787 г., главный придел освящен в честь Сошествия Святаго Духа на апостолов, правый придел — во имя св. ап. Луки, небесного покровителя Луки Ивановича, левый — во имя св. прав. Лазаря Четверодневного, в память о первом деревянном храме, который был разобран (теперь на его месте футбольное поле). Лука Иванович и Сусанна Филипповна, не дожившие до окончания строительства, были погребены под полом храма, за правым и левым клиросами.

Фрески ротонды и первые иконы были написаны известными итальянскими мастерами Клаудио и Скотти. В том же распространенном в то время стиле храмового убранства, было сделано много лепных украшений, которые впоследствии при разорении храма были полностью уничтожены. Трапезную часть расписывали неизвестные живописцы. По завещанию Луки Ивановича, в одном из зданий при храме была устроена «богадельня на пятьдесят лиц женского пола духовного сословия». В это время старостой храма был сын храмоздателей Николай Лукич Долгов, который впоследствии был также погребен при храме – под алтарем. Первоначально в богадельне проводили строгое, подобное монашескому жительство: не вкушали мяса, много трудились. Богадельня имела свой устав, который утверждал сам свт. Филарет, митр. Московский, уделявший большое внимание уставам монашеских братств г. Москвы.

В храме находилась родовая святыня Долговых – крест-мощевик с 50-ю частицами мощей. Имелось более двухсот икон в дорогих золотых и серебряных ризах. В войну 1812 года храм и святыни не пострадали; французы до него не дошли. Однако и крест, и иконы бесследно исчезли в годы коммунистических гонений.

Святитель Филарет Московский В конце XIX века в храме настоятельствовал священник Никита Никитич Скворцов, замечательный пастырь-подвижник, просветитель раскольников-старообрядцев, хорошо известный святителю Филарету Московскому и уважаемый им. В храме на Лазаревском кладбище он прослужил долго, отметив здесь пятидесятилетие своего священнического служения, являясь одновременно попечителем богадельни и ведя активную деятельность по благоустройству кладбища.

Настоятели храма на Лазаревском кладбище несли подвижнические труды. По статистике, в день на кладбище совершалось до 7 погребений почивших христиан. Первоначально приход был двухшатным: не было даже диакона, только священник и псаломщик. Помимо богослужения, треб, проповеди слова Божия, настоятелю самому приходилось вести бухгалтерские и другие хозяйственные дела[2]. И хотя к ХХ веку число клириков храма, согласно документам, достигало 5 – 6 человек, храм, будучи кладбищенским и не имея постоянного прихода, был и остался очень небогатым.

План Лазаревского кладбища в Москве Лазаревскому кладбищу принадлежало 22 гектара земли, из которой ныне к храму относится лишь очень незначительная самая древняя часть кладбища. В 1903 – 1904 гг. трапезная часть храма (включая приделы) была увеличена по проекту арх. Воскресенского, и колоколенки, венчавшие западный фасад, были в том же виде перемещены.

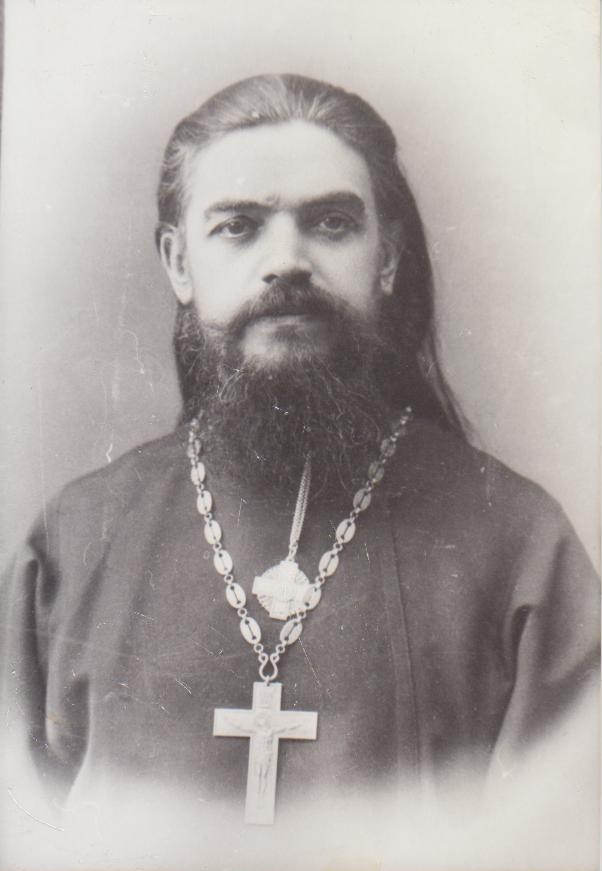

Священник Николай Скворцов В 1914 – 1917 гг. в храме на Лазаревском кладбище настоятельствовал другой священник Скворцов (однофамилец о. Никиты) — Николай Алексеевич (1861-1917), замечательный пастырь, глубоко почитаемый и любимый всеми прихожанами за свое благочестие. Прекрасный проповедник, оставшийся у всех в памяти как чрезвычайно чистый и добрый человек. Кроме академического духовного образования, о. Николай окончил Археологический институт. Кандидат богословия, преподаватель на кафедре истории и топографии, председатель Церковно-археологического отдела Общества любителей духовного просвещения, знаток церковной старины, автор многих уникальных работ по церковной археологии и капитального труда по археологии и топографии Москвы. Его труды ныне хранятся в фондах Российской Государственной библиотеки, некоторые из них, а также список работ размещены на сайте РГБ.

В июне 1917 года отец Николай собирал средства для устройства детского приюта. Видимо, узнав об этом, в ночь с 14 на 15 июня (ст.ст.) в дом к о. Николаю на Лазаревском кладбище ворвались грабители. Как раз накануне батюшка успел сдать деньги в банк. Услышав шум, о. Николай вышел, пытаясь увещать бандитов, но был зарублен топором. На шум выбежала матушка Евгения, и ее тоже ударили топором в голову. В доме находились взрослые дочери и маленькая внучка о. Николая. Проснувшись и поняв, что в доме грабители, старшая дочь Лидия стала стрелять в них из револьвера. Один из злодеев стал также стрелять, но пули почему-то летели не вперед, а падали на пол[3]. По другим данным, бандиты намеренно разыскали в доме и убили священника и его супругу. Сестры закрылись в спальне, но злодеи попытались ворваться и туда. Тогда женщины открыли форточку и стали стрелять вверх, после чего, испугавшись, воры скрылись.

Во многих мемуарах того времени упоминается об этих трагических событиях. Рассказывают, что большая толпа возмущенного народа целый день разыскивала бандитов в Марьиной роще, и если бы догнала, очевидно, совершился бы самосуд. Позже убийцы были арестованы, судимы уже после октябрьской революции, и после неудачной попытки бежать расстреляны[4].

Отец Николай и матушка Евгения после торжественного отпевания, совершенного епископом Иоасафом, оплакиваемые всей епархией, были погребены возле южной стены храма, недалеко от паперти. После закрытия кладбища их честные останки были перенесены на Ваганьковское кладбище, где доныне сохранилась их могила. Есть свидетельства очевидцев, что оба тела при переносе оказались нетленными.

Надгробный памятник отцу Николаю и матушке Евгении на Лазаревском кладбище. 1920-е годы. О духовном облике матушки Евгении известно мало, но знаменательным является факт, что она была дочерью священика Михаила Пятикрестовского. Все три ее брата в годы гонений были репрессированы; один из них – священник Константин Пятикрестовский ныне прославлен в лике Новомучеников Российских.

Трагическая смерть известного московского священника и его супруги стала предвестником грядущих кровавых гонений на Церковь.

После октябрьского переворота 1917 г., несмотря на бурю разрушения, в храме продолжали совершаться службы Богу. Как и везде, духовенство подвергалось преследованиям. По архивным документам того времени, священнослужители и причт храма в заполненных ими анкетах именуются «неимущими». К сожалению, сохранились лишь краткие, отрывочные сведения о некоторых из них.

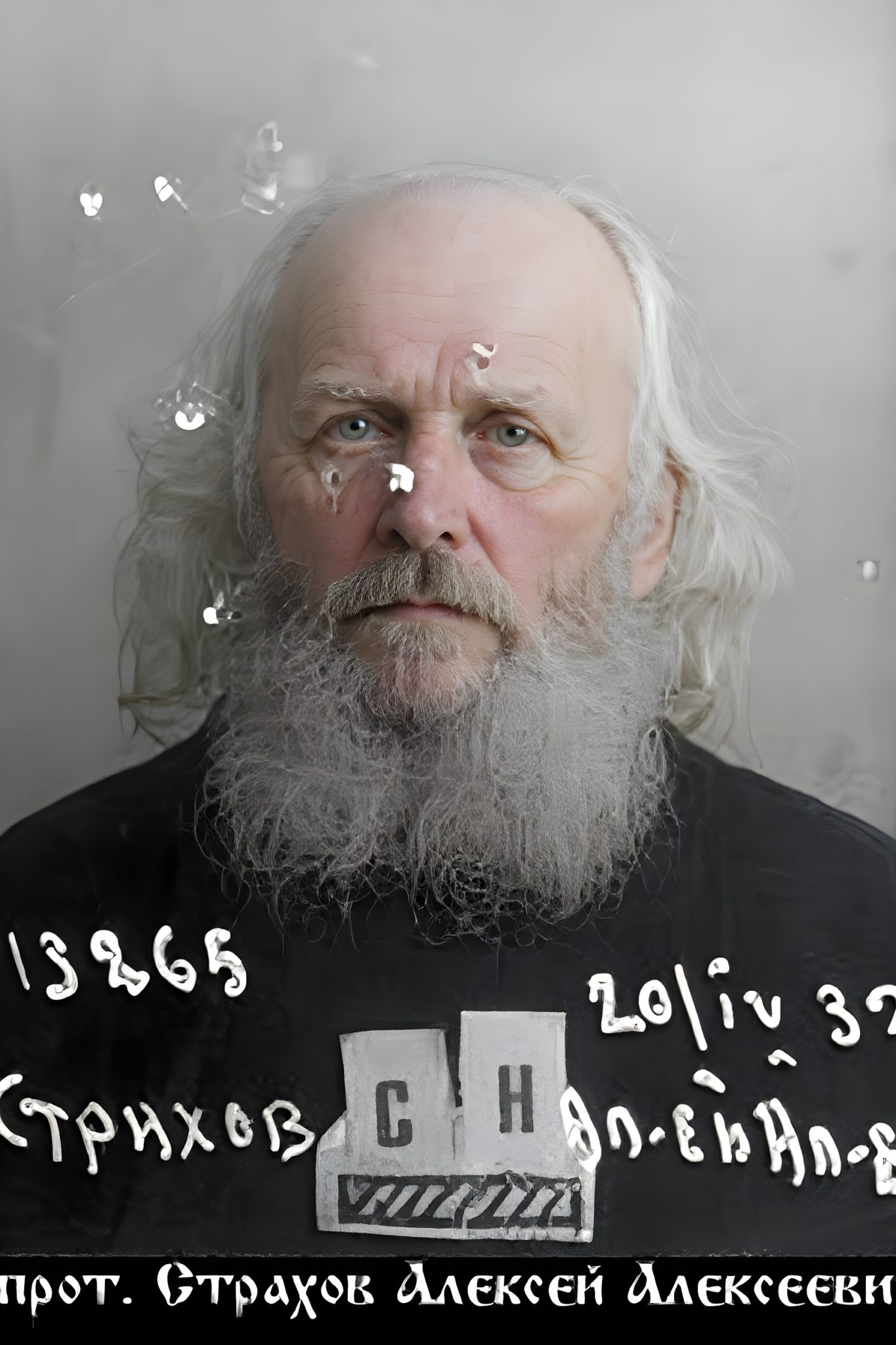

Протоиерей Алексий Страхов. Фото 1932 года Ряд служивших здесь священников претерпели ссылки. Как и везде, находились иуды, собиравшие мнимый «компромат» и писавшие доносы на пастырей и прихожан. Протоиерею Алексию Алексеевичу Страхову (1875 г. р.) в 1932 г. суд предписал «минус» — запрет проживания в 12 центральных городах за «антисоветскую агитацию». Кроме того о. Алексею, было предъявлено обвинение «в организация широко разветвленной сети по сбору денег и продуктов для оказания помощи ссыльному духовенству», что подтвердил на следствии, оказывал помощь сосланным священникам и монахиням. На следствии о. Алексий Страхов показал: «Считаю, что Советская власть послана в наказание за грехи…… оказывал материальную помощь высланному в Казахстан священнику»[5]. В 1938 году о. Алексий был арестован в г. Рыбинск Ярославской обл. и вновь осужден на 5 лет ИТЛ, которые отбывал на строительстве Беломорканала.

Пострадал также протоиерей Илия Гумилевский, яркий проповедник, известный автор церковных песнопений, духовник действовавшего при храме женского сестричества. Диакон Феодор Смирнов, глубоко верующий, благоговейный человек, был арестован 10 декабря 1937 года, отправлен в БАМлаг, где по второму, сфабрикованному уже в лагере делу осужден за совершение подпольных богослужений и расстрелян. Диакон Феодор принял мученическую кончину вместе с другими священнослужителями, среди которых был и диакон Гавриил Архангельский, также некоторое время служивший в храме Св. Духа сошествия. Ныне священномученики Феодор(Смирнов) и Гавриил (Архангельский) прославлены в лике Новомучеников и исповедников Российских.

Сщмч. Гавриил Архангельский. Икона До 1929 г. при храме существовало сестричество, сестры которого помогали бедным и больным, заботились о храме, пели на клиросе. Одна из сестер этой общины, дожившая до наших дней, известный церковный публицист О. И. Подобедова вспоминает, что в то время старались как можно меньше знать друг о друге, чтобы по неосторожности или под пытками в НКВД не выдать кого-нибудь. Некоторые из сестер действительно пострадали.

Была арестована, осуждена и сослана в Северный край даже уборщица Чуйкова Екатерина Андреевна – послушница Хотьковского монастыря, пришедшая трудиться в храм после закрытия обители.

Святитель Тихон Московский Храм на Лазаревском кладбище любил св. Патриарх-исповедник Тихон. Он довольно часто служил здесь в двадцатых годах. Резиденция Святейшего помещалась недалеко, на Троицкой горке, где теперь подворье Троице-Сергиевой Лавры. Бывшая тогда совсем юной О. И. Подобедова вспоминает об этих богослужениях:

«Святейший очень любил детей. Бывало, после службы выйдет на амвон (а летом—на паперть), уже разоблачившись, стоит на нижней ступени амвона, широко раскинув руки, и подзывает к себе деток. Когда их наберется довольно много, снимает панагию и благословляет ею каждого, и целовать дает, а потом подзывает посошника с большой корзинкой, в которой лежат или яблоки, или карамельки в бумажках, или благословленные хлебцы,—и раздает всем деткам скромные гостинцы, улыбаясь своей добрейшей улыбкой. Время было тяжелое, 1924 год, начало. Иного он гладит по голове, кому-то серьезно возлагает руку на голову и держит дольше, кому-то говорит веселую прибаутку. Все это делается в краткие мгновения, пока не подъехал извозчик…»[6].

Присутствовал Святейший Тихон и при погребении на Лазаревском кладбище св. прав. Алексия Мечева. Лишь накануне освободившись из тюрьмы, он приехал сюда на извозчике через весь город, облачился на паперти, так как храм был тогда временно захвачен обновленцами и сказал на могиле почившего праведника проникновенное слово, вызвавшее взрыв выражений народной любви и сострадания Святейшему Патриарху.

Патриарх должен был служить в храме на Лазаревском кладбище и в Лазареву субботу 1925 года, которая совпала с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Но прихожане, пришедшие на службу в тот день, увидели объявление, сообщавшее о кончине Святейшего и о порядке прощания с ним.

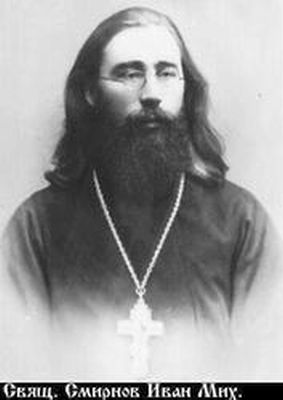

Одним из настоятелей нашего храма был благоговейный пастырь прот. Иоанн Смирнов, ныне прославленный в лике святых Новомучеников и Исповедников Российских. Вся его жизнь, с детских лет всецело посвященная служению Богу, является назидательным примером благочестия. Родился Иоанн Михайлович Смирнов в 1879 г. в Серпуховском уезде Московской губ., в семье священника, обучался в церковно-приходской школе, затем в Заиконоспасском духовном училище. После окончания преподавал Закон Божий в московских женских городских училищах. Женился, в 1901 году принял диаконский сан, служил в московской Вознесенской на Серпуховке церкви, не оставляя преподавательской деятельности. Отец Иоанн отличался любовью к знаниям, к духовной литературе, поэтому в 1907 году решил поступить в Московскую Духовную Академию. Окончил ее в 1911 году, принял сан иерея.

Ярко характеризует отца Иоанна тот факт, что все его научные труды были связаны с аскетической литературой. Не будучи монахом, имея семью, двоих детей, батюшка, тем не менее, более всего интересовался вопросами серьезной духовной жизни, православной аскезы. Диссертацию он посвятил одной из древних святоотеческих книг – Синайскому патерику, посвятил жизни монашеской. Не один год исследуя патерик, батюшка, наверное, выучил его наизусть, и святоотеческие заповеди стали заповедями его жизни, по наставлениям древних старцев-подвижников он стал строить жизнь.

Святой священномученик Иоанн Смирнов Диссертацию о. Иоанн защитил успешно. Он был приглашен преподавать в МДА на кафедру церковнославянского и русского языков, продолжая работу над своей диссертацией, как уже магистерской, профессорской. В это время пастырь опубликовал несколько статей в духовных журналах, которые опять-таки они были посвящены монашеской литературе и монашеской духовной традиции: другому Патерику, который называется «Лимонис», и такой теме, как «Значение Афона в истории Сербской Церкви». Несомненно, отец Иоанн жил всем тем, чему он учил, и именно поэтому Господь сподобил его мученического венца, потому что, прежде чем стать мучеником, нужно стать преподобным, нужно исполнить евангельские заповеди. Только такие люди сподобляются Божией благодати, без которой невозможно перенести страдания за Христа.

Протоиерей Иоанн был удостоен за свою диссертацию Макарьевской премии и получил степень магистра в 1918 г., но уже через год МДА была закрыта и разграблена, поскольку уже бушевала революция, «творцы новой жизни» проливали кровь и взрывали храмы. Поскольку наступил голод, о. Иоанн уезжает с семьей в Воронежскую область и служит на приходе. Но в 1923 он, по сохранившимся документам, уже избран прихожанами священником нашего храма. Поскольку сюда любил приезжать Святейший Патриарх Тихон, очевидно, отец Иоанн достаточно близко знал его. С 1927 г. о. Иоанн становится настоятелем. Пример его пастырской, подвижнической жизни повлиял и на всех остальных священнослужителей храма.

В 1931–35 гг. отец Иоанн продолжал свое пастырское служение в Тихвинской церкви села Сущево, с 25 марта 1935 — в Троицкой церкви на Пятницком кладбище, последним же местом его служения, с 30 декабря 1935 до ареста в 1937 гг. был храм Знамения Божией Матери (у Крестовской заставы), что на Рижской.

Прот. Иоанн был арестован 22 ноября 1937 года. Его «следственное дело» было грубо и примитивно сфабриковано безграмотными следователями и оперуполномоченными. Впоследствии, в 1956 году, когда о. Иоанн был реабилитирован, «свидетельницы» по его делу показали, что их показания в 1937 г. были фальсифицированы.

Протоиерея Иоанна Смирнова расстреляли на Бутовском полигоне 10 декабря 1937 года в престольный праздник его последнего храма – день Знамения Божией Матери. Где-то на полигоне, скрывающем в себе останки множества прославленных Новомучеников и безвестных страдальцев, покоятся и честные мощи священномученика Иоанна (Смирнова). Кончина его была праведная и достойная, как достойной и праведной была вся его священническая и мученическая жизнь. Это был смиренный труженик на ниве Божией, чья праведность ныне засвидетельствована церковным прославлением в лике святых.

В день памяти священномученика Иоанна 10 декабря (н.ст.) и в дни празднования Собора Новомучеников и Исповедников Российских в нашем храме совершается служба священномученику Иоанну.

В один из воскресных дней 1932 г. храм был внезапно оцеплен милицией и настоятелю объявили о закрытии храма и конфискации имущества. Здание передавалось заводу под общежитие для рабочих. В 1936 году было уничтожено и Лазаревское кладбище, а на месте погребения умерших, «на костях», устроили детский парк и танцплощадку. Есть живые свидетели того, что в парке играли в футбол черепами, а в алтаре храма обитали бродячие собаки.

Лазаревское кладбище, место упокоения многих известных людей, когда-то хранило многие черты Русской истории. Здесь находились усыпальницы бояр рода Колычевых—родственников сщмч. Филиппа, митр. Московского, князья Голицыны, Оболенские, представителей других знатных родов, родственники свт. Игнатия Брянчанинова; множество духовенства и монашествующих. В их числе был замечательный московский пастырь, епархиальный духовник прот. Александр Стефановский, диакон Лефортовского кадетского корпуса Митрофан Протопопов, (племянник свт. Филарета Дроздова и священномученика еп.Серафима Протопопова). Здесь были похоронены мать Ф. М. Достоевского, художник В. М. Васнецов. Останки В. М. Васнецова и св. прав. Алексия Мечева, были впоследствии перенесены на Введенское (Немецкое) кладбище.

Здесь было погребено немало видных представителей интеллигенции,— устройство кладбища совпало со временем развития в России образования,— знаменитые отец и сын: Миллер врач и Миллер переводчик; профессура Московского Университета, основатели Первого МЕДа, в частности профессор Семен Герасимович Зыбелин, положивший начало целым отраслям медицины и подвижнически боровшийся с эпидемическими болезнями. Ныне на месте его погребения Обществом православных врачей, трудами проф. А. В. Недоступа, установлен крест и памятная плита. Была похоронена здесь первая русская женщина-авиатор, трагически погибшая на фронтах I Мировой войны, на ее могиле был памятник в виде винта самолета. Также здесь погребен протоиерей Григорий Дьяченко (1850–1903), который был настоятелем соседнего храма во имя св. мч. Трифона.

«На кладбище были похоронены профессор греческой и латинской словесности Р.Ф. Тимковский (в 1820 году), очеркист, редактор, издатель, владелец типографий в Москве и Петербурге И. Н. Кушнерев (в 1896 году), преподаватель Московской духовной семинарии С.И. Кедров (в 1914 году). На Лазаревском кладбище было много замечательных памятников. Например, над могилой безвестной Н.П. Новосильцевой был установлен «от неутешных мужа и детей“ памятник работы И.П. Витали — автора колесницы Славы на Триумфальных воротах, фонтана на Театральной площади…»

Всего на Лазаревском кладбище насчитывалось около 50 тысяч захоронений.

Есть документы, свидетельствующие, что храм был уже приговорен богоборцами к полному разрушению, вслед за храмом Христа Спасителя, но неведомыми Божиими судьбами уцелел. Какие-то рабы Божии из Главнауки и Центральных реставрационных мастерских объявили храм памятником архитектуры первой категории и тем самым спасли его от разрушения и устройства в нем колумбария. Однако здание, объявленное памятником архитектуры, не только продолжало частично эксплуатироваться, но было доведено до последней степени аварийного состояния, местами – до руин, что хорошо видно на фотографиях (старожилы свидетельствуют, что бомбардировке эти места не подвергались). Росписи замазывались первой попавшейся краской. Внутри храм был перестроен, часть окон заложена кирпичом, на втором этаже располагалось то общежитие, разрушавшее бытовыми испарениями остатки росписей, то школа.

По воспоминаниям местных жителей, могилы с северной стороны храма сохранялись до Великой Отечественной войны. Вернувшись из эвакуации, люди увидели, что на месте захоронений все засажено картошкой, владельцы которой не стеснялись продавать ее на рынке. Так не без попустительства местного населения были разорены могилы предков. Также вспоминают, как в 50-е годы во время строительства интерната экскаваторами вскрывали остатки могил, грузили скелеты и черепа в контейнеры, причем не забывали осмотреть могилы в поисках ценных вещей.

По милости Божией нам открыто потрясающее пророчество одного из священников нашего храма, предпоследнего настоятеля прот. Александра Ивановича Соколова. Вынужденный уйти за штат в результате деятельности обновленческой общины, захватившей храм на время, о.Александр в 1932 году умирал у себя дома. Его близкие, к несчастью, отступили от Бога. Умиравший в годы ужасных гонений на Церковь и в обстановке столь тяжкого духовного одиночества пастырь, неожиданно стал говорить, что настанет время, когда будут открыты все храмы, и в том числе храм на Лазаревском кладбище. Близкие сочли это бредом умирающего человека, но внучка священника запомнила эти слова, и дожив до наших дней, сообщила их настоятелю храма иг. Сергию (Рыбко). Исполнение этого удивительного благодатного пророчества совершается на наших глазах.

[1] Свящ. Владимир Остроухов. Московское Лазарево кладбище., М., 1893 г.

[2] Свящ.Владимир Остроухов. Московское Лазарево кладбище., М., 1893 г.

[3] Воспоминания мужа Лидии Захара Мацкова. Рукопись.

[4] База данных Новомучеников и исповедников Российских ПСТГУ. Записки москвича. Рукописные воспоминания Лидии Скворцовой.

[5] База данных Новомучеников и исповедников Российские, ПСТГУ.

[6] Воспоминания О. И.Подобедовой. Рукопись. |